远逝的声音 —— 峨影大院的诗意

文 | 陆小雅

那时我们住在一个大院里,那是峨影厂家属宿舍,离厂区很近,穿着拖鞋走五分钟就到摄影棚了。那时候我们在一起工作可能就是一生。

我们楼挨楼、门对门住在一起,彼此熟悉,知道邻里的家庭人口、饮食习惯,知道彼此的脾气性格。走在大院里,相互问候,驻足交谈,常看到院内两人相对或三五成堆凑在一起,多半是关心对方的烦恼,交流着厂里的生产计划或摄制组的创作信息等等......回想那嘘嘘的亲切交谈,诚恳的争论,幽默的调侃,正如同今天手机上的微信,那是没有文字的"微信"只有声音,那些声音远去了。有的人已经"远行"了,有的人老了下不了楼了,有的人搬走了,到更接近现代文明的小区、别墅去住了。

几十年后又回到这里,我在寻找那些熟悉的面孔,寻找那熟悉的"喧嚣"。

记得没有修大礼堂前,大家都在院内露天看电影,每周一次如同过节。女儿们盼着这天,拿着小板凳早早地去院里排队占座。大家谈笑、玩耍,等待电影的开演,即使是下着毛毛雨,电影也不会停止。自从有了礼堂,院内不会再放露天电影了,那开演前的"喧嚣"也就消逝了。后来,我的大女儿成了编剧、诗人,我的小女儿成了电台主持人,我常想那大院里的露天电影应该是她们艺术道路上的"启蒙者"之一吧!

峨影大院周边原来都是农田,现在已被新建的楼房、道路占据,成都三环、四环内已无农田,何况峨影是在二环上,快近市中心了。当时在家中推开窗户看到的是绿油油的农田,耕种稻田的农民一年两季的从插秧到收获,看似无声却有声,禾苗插进水中的轻音,偶尔听到孤独的耕种者与远处的亲人及近处的老牛的吆喝声,那清晨寂静中偶尔传来的声音能透出耕田者听命的劳苦,那水田中稀疏的音响和吆喝声不会走出我的记忆。

1975年3月,我们全家从长影厂搬迁至峨影厂,小女儿还不到七岁,她首先发现大院中心有用石头砌成的三个大洗衣池,是用来给各家洗大件衣物用的。小女儿是外向热情的小姑娘,她很情愿地用脸盆将家中的床单等端到水池边刷洗,当听到过路的叔叔阿姨夸奖她:"小欣欣,真能干!" "啊,这是谁家的小姑娘,真厉害,会帮家里干活了!"小女儿都会流露出满心的欢快和骄傲,会越干越来劲。啊,那些邻里之间的亲热,那些留在晚辈心中的赞美已经远去,可记忆中的感动不时会涌上我的心头。

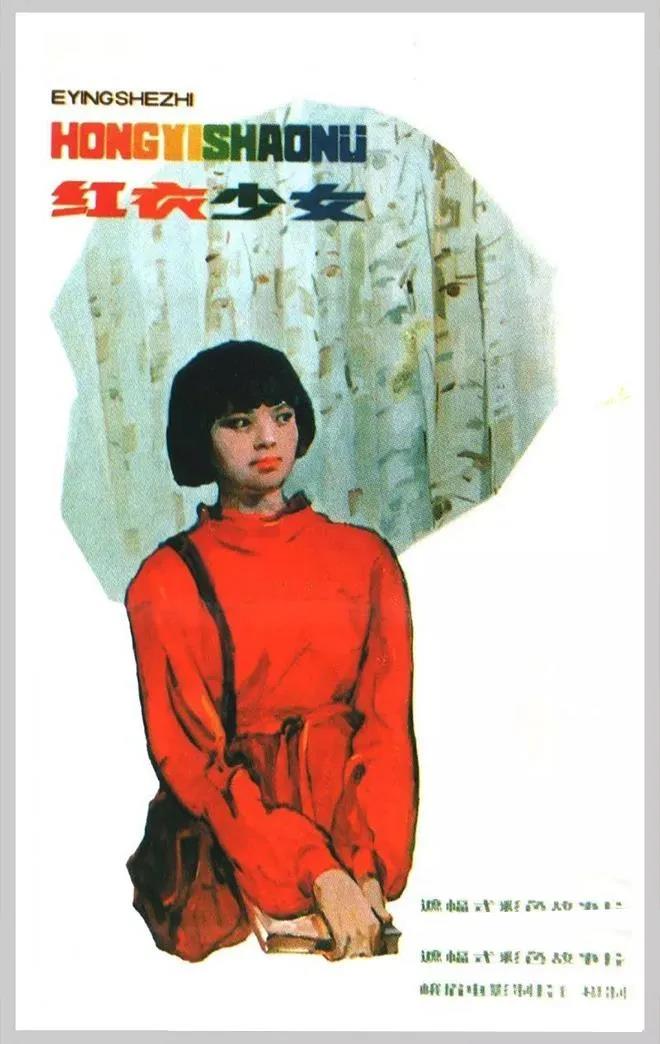

那时家里没有电话,外地演员及合作者来长途电话时,就会听到"陆小雅电话!"或"从连文电话!"的喊声,我们都会放下饭碗和书本,赶快跑下楼去到大院中心的招待所接电话。当我和老从执导的电影《法庭内外》获政府大奖及第一届金鸡奖提名和电影《红衣少女》获金鸡、百花、政府三大奖时,厂里问过我们有什么需求,我都曾提过能否给我家安一部厂内分机电话,可当时分机已装完,没有余号了。所以,我一直等到成都市允许私人申请电话时,我们花了五千元才在家里安了个电话。今天,再也不会听到"某某某电话!"的喊声了,我偶尔会向年轻人提起当时让我接电话的"呼喊",以暗示他们,你们是多么地幸运啊!1979年我和苗灵联合导演儿童片《飞向未来》,那应该是我的处女作,在家写分镜头剧本累了,要休息一下,我会用缝纫机为女儿们改制连衣裙,我踩着缝纫机的踏板,那"嗒、嗒"的响声,对我来讲就如同今天用音乐来休闲,那是全世界少有的电影女导演的工作间歇的方式,那台我"热恋"的缝纫机随着生活的改善也多年不用了,但始终放在家中舍不得扔掉。直到我们离开成都时送给了一位照明工人,后来仍想要回来做个留念,可是他的家人已将它处理了。啊,那"嗒、嗒"的音响记录了我作为女导演和母亲的辛劳,饱含着我心中的母爱,我常为此而感动!1975年3月,我的父母(都已退休)随我从长春搬迁到成都,住在大院一栋三楼的一个小小的套间里。当时母亲年近60岁,精力充沛。她参加了厂里的家属服务队,被分配到大院的传达室,分发报刊、信件,她很认真负责。我从大院门口走过时,常常会听到她叫我:"小雅,有你的信件!"于是我赶紧跑过去去取。那些年,由于我们拍了《法庭内外》《我在他们中间》等一些颇受观众喜爱的影片,尤其是拍了《红衣少女》之后,观众的来信很多。那时还没有现在如此多的媒介,观众只能通过书信来和创作者交流(我留存了800多封全国观众的来信,都已分别被中国电影博物馆和崔永元"口述历史"博物馆收藏),母亲是一位优秀的高中语文教师,她写得一手娟秀的蝇头小楷,她看我太忙,经常会帮我回复观众的来信,她还帮我整理电影《红衣少女》的报刊评论,将它们粘贴成集。去年我在成都拍摄新片《难以置信》,去侄儿那里整理存放的旧物时,又看到了母亲在旧杂志上为我剪贴的《红衣少女》评论专辑,当时泪水模糊了我的双眼,仿佛又听到母亲在传达室的呼叫:"小雅,有信件!" "小雅,取杂志!"

父亲喜欢穿越农田到杜甫草堂闲步独思,有时也会带着我的大女儿一边浏览着草堂舍壁,一边教授他的外孙女杜甫的诗文。恢复高考后,他居然成了忙人,院内许多准备高考的青年发现了这位曾在北大数学系就读过的大学数学教授,让他辅导这些和书本疏离多年的应考生正合时宜。在父母家小小的过厅里,坐满了院内各家的应考生,父亲满怀激情的登上了"用武之地",他谆谆善导的讲课是分文不取的,那时的中国还不兴事事都必交易。我偶尔去关心一下,听到他在一群青年面前耐心热情的话语,我会感动,会为有这样一位父亲而骄傲。父母在峨影大院生活了十年,他们于1986年搬到深圳我小弟弟那去了。今天,父母已去天堂,我站在那栋旧楼的楼下,面对那熟悉的窗口,父亲的讲话声,母亲的叮嘱仿佛又飘下窗来......我何德何能,今世得到了如此厚重的亲情,滋润了我的一生,让我不断成长。 今天,因我1989年编导的影片《热恋》在上海第21届国际电影节上展映,我坐在上海的影厅里看着自己二十多年前的旧作,看到我的父亲和女儿为我出演群众角色,大女儿扮演一个要出国的大学生,父亲演的是向女主演提问的主考教授,他们都是用英语说台词,当父亲在银幕上出现时,我止不住自己的泪水……我不会说英语,但我相信他们说的英语应该是我听过的最动听的电影对白。父亲,我竟然能在这样的场景中又见到您,只能说,电影真的是太神奇了!我为它劳苦一生是值得的,您不会再问我这个当年的"学霸"为什么不去考北大了吧!在成都双流机场起落的飞机至今也要飞过峨影大院,每天深夜、凌晨躺在床上总能听到那飞机飞过的"嗡嗡"的噪音,我很烦它。可听到这种声音时又常会想,老从(回哥)会不会是乘这班飞机回来呀,于是心里会盘算,他哪天到家。那时家里没有电话更别提手机了,两人分离经常就没有了信息。我们电影人离多聚少,我们俩人都作导演,不是他出差就是我要去外景,思念是一种最痛苦的事。孩子们也怕我俩都不在家,曾经有一位记者问我,作为一个女导演,你遇到最困难的事是什么?我回答他,是别离。最难最苦的是离家外出时,回头看见孩子蒙头躲在被窝里哭泣,那时,我真想留下来永远不离开她们。忘不掉那深夜或凌晨的飞机声,它让我体会到孩子们的期盼,也让我回忆起对丈夫的思念。我们就是这样经常在外景地、在旅途中渡日,有一次,我和回哥居然在北京机场的滚道上相遇,从相反的方向走来,两人都是惊喜,但责任在身,不得不下了滚道在旁边说了几句话,就各自奔赴自己的行程。我曾用长途电话遥控大女儿的高考,我曾将年幼的小女儿托付给朋友照管。我曾从外景地回到家里一天拆洗五床被褥又缝好,以弥补对家里的愧疚。啊,那些为事业忙碌的岁月,我们家里曾失去许多团聚的欢乐,我和回哥也少了许多温馨的恋情......2002年,我同回哥一起回成都,想把房子卖了彻底搬到深圳去,我们一起整理行装,在书房,我把书依次放进一个个纸箱,回哥帮我贴上胶带,并注明纸箱中书的分类。这时,又听到了那熟悉的飞机掠过的音响,我突然意识到,以后再也听不到它的声音了,我们要离开这里了,我心里明白,身患癌症的丈夫、我深爱的回哥不会永远陪伴我,他和这里就是永别了!我偷偷转过身走到过厅,不想让回哥看到我的眼泪......我此时觉得那已远去的飞机声是如此亲切,我们留恋这里,留恋这大院里的日日夜夜……几十年后的今天,我徘徊在峨影大院,它如同青翠的树木已凋零,年华只会在楼房的外墙涂上沧桑的印迹,人事全非。但我能感受到那些邻里的呵护,如同亲情般的关心和牵挂……我仿佛又听到了那远去的声音,洗衣池的水声、空中的飞机声、接电话的呼喊声、露天电影前的喧嚣声、母亲的叮咛、父亲背诵古诗时的吟唱、回哥从外地归来时拥抱着我深情地说:"我爱你!"我贴着他滚热的面颊,眼含着喜悦的泪水说:"好想你啊!"......那许多层叠的声音交织成的旋律是如此绵长而悲壮。记忆中已没有功过是非、没有名利虚荣,只留下美好和感动。那远去的声音啊,不只是记忆,那是由爱和辛劳蕴积出的生命的年轮;那是峨影大院留在我心中的温情;那是从峨影几十年岁月中流淌出来的诗篇。它不会随同大院渐渐逝去,它将是我们的永恒......

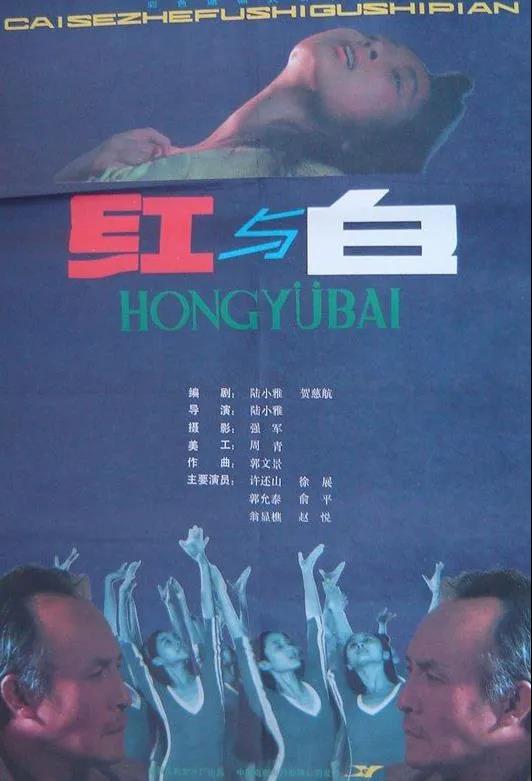

陆小雅,女,1941年生,祖籍湖南。峨影著名电影导演、编剧,毕业于北京电影学院导演系,中国电影第四代导演代表人物之一。其导演(兼编剧)代表作品为八十年代至九十年代初极具影响的《红衣少女》《法庭内外》《热恋》等。她的作品全部以关注现实和普通人为诉求,探讨人与社会环境之间的冲突及人性的渴望与无奈。作品曾获中国电影金鸡奖、百花奖、华表奖的最佳影片奖。曾在中国香港、意大利、法国、印度等地举办的国际电影节上展映。本人曾获第五届中国电影金鸡奖最佳导演提名荣誉。2018年以七十多岁的高龄仍在第一线编剧执导的影片新作《难以置信》受到业内好评,在北京国际电影节等多个著名电影节上首映和展映。2021年,中国电影评论学会和上海电影大学等机构在上海举办了《陆小雅电影作品研讨会》;中国电影资料馆和中国电影艺术中心在京举办了《陆小雅电影作品回顾展》。

陆小雅作品

陆小雅风采

名片佳作屡获殊荣

七十多岁高龄坚守电影创制一线